#unlibrochiamalaltro sinapsi letterarie ***

Volevo scrivere de “L’acqua del lago (che) non è mai dolce” ma poi ho incontrato Rebecca Solnit e i suoi “Ricordi di inesistenza”

Quanti modi abbiamo di diventare noi stesse: tanti e probabilmente nessuno troppo facile.

Quanto conta il posto dove siamo, quello dove scegliamo di andare o di stare nel periodo della muta, che dura anni o decenni o forse tutta la vita.

Di certo c’è un tempo, un modo e un luogo in cui decidiamo, non chi voler essere ma a quale lato di noi dare un’opportunità, quale coltivare, quale far crescere per poi in un tempo futuro andare a raccogliere la restante parte, missione quest’ultima altrettanto avvincente.

C’è un tempo nella nostra vita in cui saremo integre, ma in quello che io chiamo il tempo della muta ci centriamo su una parte di noi stesse che noi eleggiamo a nostro centro, da cui la nostra evoluzione prenderà forza energia propulsiva per il resto della nostra vita (con i nostri inevitabili stop and go).

Una specie di centro karmico se volete, il nostro Io, quella particolare combinazione di neuroni, cellule ed emozioni che darà la direzione alla nostra evoluzione di donne. E ci sono posti in cui consapevoli ci dirigiamo e a volta stanziamo che assistono al travaglio, fino al parto di noi stesse. Perché qui parliamo di donne e di un “moto” a noi stesse. Alla nostra identità situata.

Essere una donna è una discriminante? Si lo è

Lo è stata per le generazioni precedenti alla nostra, e lo è oggi, su intensità e passaggi diversi, forse, o forse neanche troppo diversi. E’ giusto che lo sia, perché siamo diverse, il punto è capire in che modo. Se a modo nostro o no.

Cosa succede in questo tempo, in questo luogo, in questo moto è il centro di due storie che senza volere si sono sovrapposte nelle mie letture recenti ( e nelle mie sinapsi letterarie).

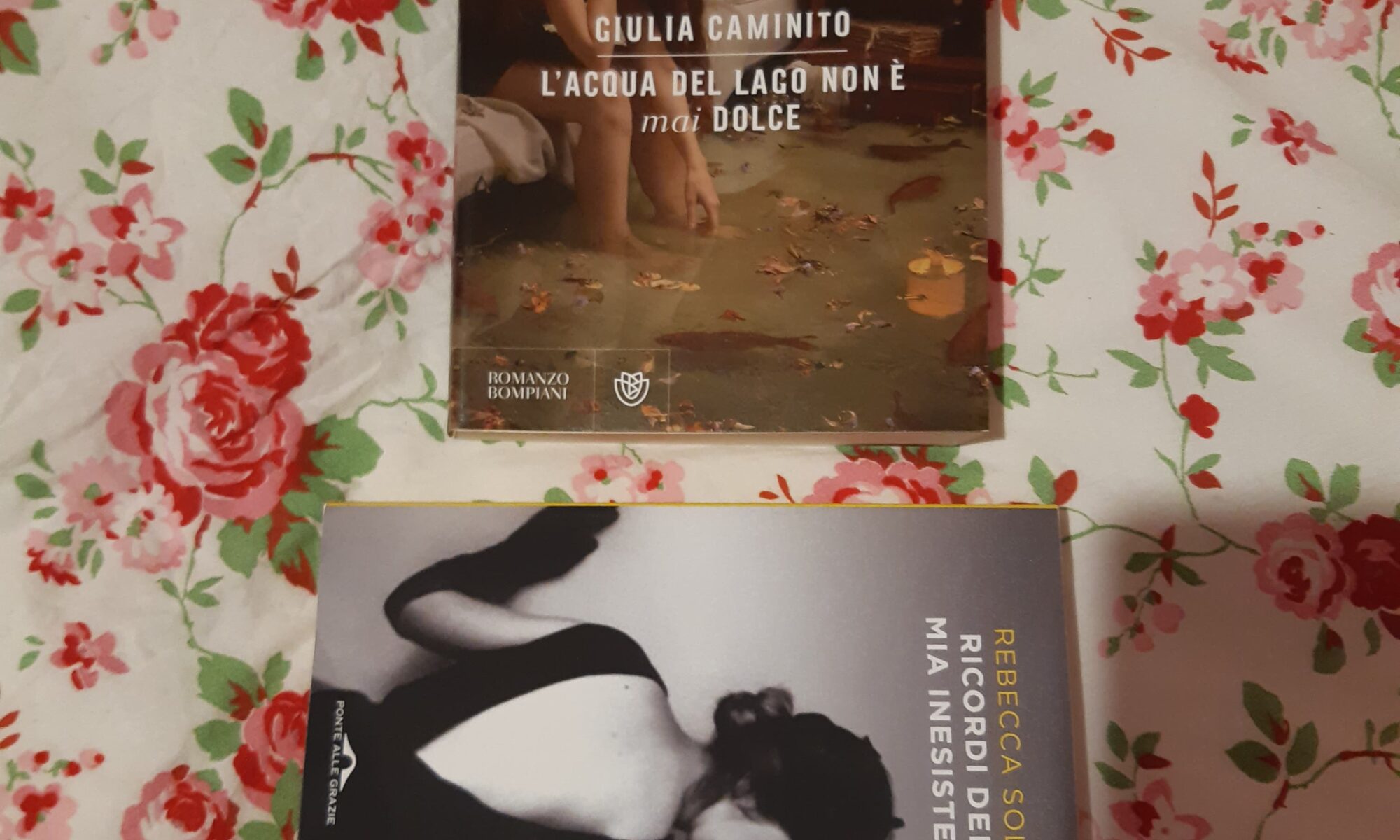

Una rossa Gaia in “L’acqua del lago non è mai dolce”, di Giulia Caminito (tra i candidati Premio Strega 2021, edito da Bompiani) e un’immensa Rebecca in “Ricordi della mia inesistenza” Rebecca Solnit (edizioni Ponte alle Grazie).

Gaia, e l’acqua del lago che non è mai dolce

In “L’acqua del lago non è mai dolce”, una bambina, poi adolescente, poi giovane adulta si muove tra Roma e la sua provincia, nello specifico Anguillara Sabazia e i borghi attorno al lago di Bracciano, alla ricerca sofferta e rabbiosa di sé. Interessante per me la vicinanza dei luoghi alla mia residenza attuale e l’impenetrabilità del personaggio, piuttosto monolitico e ostinato, da apparire quasi monodimensionale pur lasciando intuire spiragli di dolore e debolezza profondissima. Incapacità di leggersi e di tradursi, di offrirsi all’esterno, nelle amicizie, negli amori, seppur adolescenziali, nelle passioni, praticamente inesistenti. Un personaggio che mi piacerebbe interpretare teatralmente, per il non detto e per quanto si può di questa rossa intuire dalla sua apparente non relazione con gli elementi del contesto: dalla famiglia, disperata ma ostinata nella sua sopravvivenza a conduzione matriarcale, alle amiche del cuore, alleate strumentali alla sopravvivenza, agli amori costruiti e a quelli – suo malgrado – impossibili da reprimere, grimaldello della sua identità.

Rebecca, e i ricordi di inesistenza di tutte noi che poi abbiamo scelto di esistere

Rebecca Solnit racconta se stessa, negli anni dell’esplorazione di sé e della scoperta e della formazione di questo pensiero coraggioso, dissacrante e profondamente innovativo, che si dispiega e si forma nei ”Ricordi della mia inesistenza”.

Per me qui il sottotitolo è “Storia di una libertà”. Non nasciamo libere, ma lo diventiamo. Per alcuni è più difficile,. Per le donne il percorso verso la libertà personale ha più ostacoli, che si aggiungono a quelli sacrosanti che ciascuna persona, a prescindere dal genere ha.

Attraverso i suoi ricordi Rebecca Solnit ci racconta come è arrivata a fare il lavoro di giornalista, saggista, intellettuale, documentarista che fa e soprattutto come è arrivata a farlo nel modo che è suo, che le appartiene. Come è diventata la donna che è: viaggiatrice, pensatrice, ironica, acutissima, con le relazioni che ha scelto di avere e quelle che non ha voluto sedimentare.

Nel farlo ci racconta la San Francisco degli anni ’70 fino a quella degli anni ’90, vissuta in prima persona tra i centri culturali d’avanguardia e i movimenti per i diritti civili, lontano dal presidio della cultura più intrisa di occidente che nella Est Coast sembrava strizzare l’occhiolino all’Europa.

Nel raccontare il suo lavoro di ricerca sulle comunità artistiche degli anni ‘50 ci racconta pezzi di storia che spesso mancano alla narrativa sulla mitica West Coast, e portandoci nei suoi viaggi nel deserto del Nevada e o al Sud nel Mexico ci racconta una battaglia ambientalista attraverso uno sguardo pionieristico e genuinamente alternativo.

La sua storia è la lettura immersiva ed esperienziale di un contesto in fermento con gli occhi profondamente intelligenti di una donna, che diventa femminista per presa di coscienza.

Alcuni libri si mangiano

Questo è quello che io chiamo un libro da “mangiare”, perché è nutriente e fa bene. Da regalare alle persone in cerca di identità e soprattutto a chi sta rischiando di perderla nel conformismo o nello scoraggiamento di questi nostri giorni.

Non rimpiango (quasi) mai le mie letture, come le mie esperienze. Però non tutti i libri vanno nel mio scaffale dei “libri che amo”, ancor meno in quello dei necessari.

Rebecca Solnit* con i suoi “Ricordi della mia inesistenza” c’è, e ci resterà.

******

*Rebecca Solnit , per rendere l’idea, è quella del mansplaining, o meglio – come lei racconta – fu un lettore del suo celeberrimo saggio “Gli uomini mi spiegano cose” a coniare questo neologismo per identificare il fenomeno da lei individuato e descritto, quando ahimé ne eravamo già afflitte senza averne sufficienza coscienza. Il saggio è del 2008, il New York Times ha eletto “mansplaining” parola dell’anno nel 2010 e nel 2014 è il termine è entrato nel dizionario.

#unlibrochiamalatro

sinapsi letterarie

è la rubrica Coffee N’Roses dedicata alla lettura e a quello strano, personalissimo processo per cui leggendo un libro te ne torna alla mente un altro.Queste sono le sinapsi letterarie di Chiara B. (me medesima), incontrollabili dalla stessa autrice e perciò insindacabili.